何が日本的経営を腐食させたか

「JTC」(ジャパニーズ・トラディショナル・カンパニー)という言葉が最近、ネットやマスメディアで目につく。時代遅れの古い体質の日本企業を指し、一時は世界を席巻した「日本的経営」の失墜を皮肉る意味合いがある。

終身雇用、年功序列、企業別組合が日本的経営の三種の神器として知られる。旧日経連(現経団連)は1995年5月に発表した『新時代の「日本的経営」』で、「人間中心(尊重)の経営」と「長期的視野に立った経営」の二本柱を日本的経営の理念と定義している。

この旧日経連の提言書は、バブルの崩壊で暗転した経営環境を乗り切る方策を企業に示したものである。終身雇用のほかに、有期雇用による「高度専門能力活用型」と「雇用柔軟型」の2類型の雇用を提案した。企業は実際に非正規雇用を増やし、当時20%程度だった非正規雇用者の比率は現在、2倍近くに高まっている。

不安定な低賃金労働者が増加して、「人間中心(尊重)の経営」が揺らぐ結果になった。しかし大手企業の経営者はもともと、従業員の家族の生活にも配慮して雇用責任を重く考えてきた。

第一次石油危機後、日本経済新聞で繊維産業を担当したときである。ある合繊メーカーの社長が取材の前に、技術系社員のリストを見せて「君の新聞社で科学技術担当記者として雇えないか。残念ながら減らさざるを得ないので、いろんなところにお願いしている」という。社員の再就職先を大企業の社長が親身に心配する姿に驚いた。

とはいえ昔から臨時工などの非正規社員は雇用の調整弁として存在した。90年代から急増したのは、低賃金で使えて雇用を柔軟に増減できるメリットに、企業が改めて着目したからである。当時、債務、雇用、設備の3つの過剰が「三重苦」となって経営を圧迫していると経済団体は訴えていた。

バブル経済の後遺症である三重苦を解決するため、企業は正社員の採用を絞って非正規社員を増やすとともに、正社員の賃上げを抑えた。また過剰設備を減らし設備投資も必要最小限に圧縮した。こうして過剰債務の解消を図った。

個々の企業にとって、いったん縮小均衡を図るのは、当面の危機を脱するために合理的だった。ところがリーマンショックや東日本大震災などが相次ぎ、円高、高い法人税、労働規制、電力不足などが加わり、経営者は「五重苦」「六重苦」を訴えるようになる。

合成の誤謬がデフレに

ダメ押しは新型コロナウイルスの流行である。目先の対応に追われ続けて、コスト削減を優先する経営が習い性になった。個々の企業にとって生き残るための合理的な選択が合成の誤謬となり、日本経済はデフレに陥った。失われた三十年を経て、日本のGDPは中国に続いてドイツに昨年抜かれて世界4位に後退した。来年にはインドにも抜かれる可能性がある。

「人間中心の経営」も「長期的視野に立った経営」も今や形無しである。かつて輝いていた日本的経営を腐食させたのは、株主重視の新自由主義ではない。内在する要因による。例えば企業別労働組合は雇用を守るため、経営側に協力して賃上げを長い間控えた。

中小メーカーの労組が多く集まる産別組織であるJAMの安河内賢弘会長は5月22日付日本経済新聞で、この三十年を振り返ってこう述べている。「雇用を守るために非正規雇用、賃下げ、最終的にはリストラも受け入れた」。「労働組合がデフレに陥った戦犯だとは思わないが、共犯であることは間違いない。デフレの時代においても、『自分たちの生活は苦しい』という組合の基本的な主張を忘れるべきではなかった」 「人間尊重」を旨とした経営者と労働組合が「雇用」を本心から守ろうとしたことは認める。だが実際に守ったのは「うちの会社」である。超金融緩和政策も企業すなわち経営者を助けた。

大企業の財務内容は強固になった。大企業の2020年度の現預金は2000年度と比べて85%増えて約90兆円になり、内部留保は同期間に2.7倍の約242兆円に増えている。対照的に人件費は0.4%減った。設備投資も5.3%減である。数字は、政府が非財務情報可視化研究会に提出した基礎資料(2022年2月)から拾った。

資本市場の圧力には株主還元を優先して応え、成長戦略は滞った。ヒト、モノへの投資が抑制されて、イノベーションは沈滞した。巨大IT企業やAI半導体の巨人が台頭した米国と比べ、相変わらずトヨタ自動車を筆頭とする日本の産業界は対照的である。

自律的人材の活用を

守りの経営に片寄った原因は、日本人の基層にあるメンタリティーに根差す。「日本の会社は江戸時代の藩のようなものだ」という経営者がいた。滅私奉公で「お家の大事」を優先する思考様式が今も、基本的に根強く残る。

バブル時代までは、企業一家意識は全社の力を結集するのに役立ち、「日本的経営」はうまく機能した。ところがゆとりを無くして逆回転が始まると、村社会的な企業風土は、ものが自由にいいにくい空気を生み閉塞感をもたらす。

「忖度」や「KY(空気を読む)」といった言葉に象徴される他律的な思考をする人が少なくない。

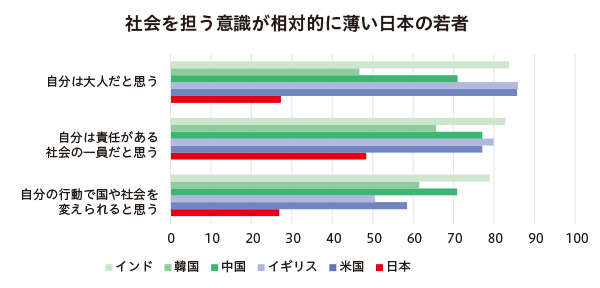

国立青少年教育振興機構が2022年に実施した日米中韓4カ国の高校生の意識調査によると、若者にもその傾向が強く見られる。「周りの人の意見に影響されるほうだ」とする回答は、「とてもそう思う」28.9%と「まあそう思う」44.8%を合わせて73.7%に上る。2014年調査より10ポイント高まり、米国を14.1ポイント、中国を18ポイント上回る。表が示す通り、調査対象がインターネット利用者に限られるが、日本の若者は社会を積極的に担おうとする人の割合が、外国と比べてかなり少ない。

だからこそ企業は貴重な自律的人材を意識的に活用すべきだろう。同質的な集団からは革新は生まれない。中途採用を積極的に増やす動きも目立ってきた。人材の流動性が高い社会になれば、起業も活発になるはずだ。

問題は「JTC」思考をいまだに引きずる経営者である。経営層の新陳代謝が必要である。斬新な発想ができる経営者を増やすため、大胆な若返りが欠かせない。

出所:日本財団の「18歳意識調査」―国や社会に対する意識(6カ国調査)より。各国の17―19歳の男女合計1,000人を、2022年1月26日から2月8日にインターネットで調査。グラフは「はい」の回答率(単位%)。

森一夫

Kazuo Mori

ジャーナリスト

1972年早稲田大学政治経済学部経済学科卒、日本経済新聞社入社。産業第三部記者、日経ビジネス副編集長を経て、90年産業部編集委員。95年から論説委員兼務。99年コロンビア大学東アジア研究所・日本経済経営研究所客員研究員。2003年早稲田大学大学院公共経営研究科客員教授兼任。2003年論説副主幹。2010特別編集委員、2013年日本経済新聞社を退職し現在に至る。

これまでの記事[ OPINION ]

- 略語「超」解説:DCF法(ディスカウント・ キャッシュフロー法)

- 経済界の平和への貢献とESGP

- 第三者委員会の有用性と限界を考える

- 消費減税に逃げ込む政治の危うさ

- 独立社外役員から成る調査委員会の妥当性

- AI時代の企業価値向上に向けて~トランスコスモスの挑戦

- ICGN 30th Anniversary Conference Asia: An exciting time for Corporate Governance in Japan

- 略語「超」解説:DDM (配当割引モデル)

- 親会社の社外取締役の役割と責任

- Corporate Governance Needs to Start with "Why"

- 日本の株式市場の変革をもたらす「三点セット」

- 吹き荒れるトランプ旋風

- コーポレートガバナンス改革の「実践」に向けて

- トランプ2.0、日本への余波

- 略語「超」解説:WACC(加重平均資本コスト)

- 社外取締役はガバナンス粉飾に加担するな

- 労働市場改革が宙に浮く懸念

- 人的資本経営におけるジョブ型雇用

- 味の素グループ 企業価値向上の処方箋

- 略語「超」解説:ROIC(投下資本利益率)

- 不祥事企業の社外取締役

- 株式市場で広がる「同意なき買収」

- 何が日本的経営を腐食させたか

- トップマネジメントとして備えたい「伝える力」

- 株主・投資者の目線を踏まえた経営の実現に向けて

- Purposeを起点とした価値創造とコーポレートガバナンス

- 略語「超」解説:PBR(株価純資産倍率)

- 社外取締役の説明責任

- 政策保有株の売却が加速

- 人的資本経営ブームの本当の捉え方

- 地政学リスクの時代の企業価値向上

- ACGA's market rankings for corporate governance

- 人材育成を経営戦略に生かせ

- コーポレートガバナンスの真意の共有

- 不祥事対応のリスクマネジメント~第三者委員会・調査委員会とガバナンス

- 社外取締役のトレーニングと買収行動指針

- 資産運用立国

- 指名委員会こそ、健全なガバナンス構築の根幹

- 政府が女性役員の登用で数値目標

- 人的資本経営における「安心」と確定拠出年金(DC)

- コーポレートガバナンス改革の実質化に向けて

- 事業を通じて世の中の課題解決に貢献する

- 我が国のベンチャー・エコシステムの高度化に向けた提言

- 企業価値向上とESG投資

- 不毛な「守り」と「攻め」のガバナンス議論

- サステナビリティ経営に資するコーポレートガバナンス

- グローバル投資家の視点から見た日本のコーポレートガバナンス改革

- 気候変動への取組みは待ったなし~世界の最新動向

- 「金融と 財政の悪循環」を断ち切れ

- ガバナンス議論の神髄をなすアカウンタビリティー

- CGSガイドラインの改訂で議論された方向性について

- コーポレートガバナンスとパッシブ運用

- コロナ特例 「ゼロゼロ融資」が終了

- 義務教育DXとガバナンス

- ガバナンス議論の原点を振り返る

- コーポレートガバナンス改革の点検と非財務情報開示の充実について

- 日本も財政検証機関の設立を

- 企業理念(hhc理念)とコーポレートガバナンス

- モニタリング・モデルを採用する会社における監査委員会等の監査について

- 事業法人は公益法人と協働を

- コロナ禍があぶり出した課題

- 東京証券取引所の 市場再編

- リナ・カーンの戦い

- 今後のコーポレートガバナンス改革の取組みについて

- 持続性が問われる「資本主義」

- コーポレートガバナンスを担保するのは経営者の高い志と倫理観

- 日本の製造業の展望と課題

- 危機管理としての 財政健全化

- 新市場区分と改訂コーポレートガバナンス・コードの下での企業価値向上

- コーポレートガバナンスを考えることは、経営の基本

- デジタル化と規制改革

- 社外取締役の 獲得競争が激化

- なぜ「コーポレートガバナンス」なのか

- 新型コロナウイルスと 日本における 株主アクティビズム

- 新政権の突破力が問われる労働規制改革

- 企業不祥事と 「タコツボ」

- いま求められるコーポレートガバナンスの深化

- 日立の取締役会改革

- 行政のデジタル化を規制改革の起爆剤に

- 「良き資本主義」を実現する ボトムライン革命

- 両利き経営を実現する コーポレート・ トランスフォーメーション

- 証券取引等監視委員会の活動方針

- コーポレートガバナンスの深化と市場の評価

- 次期会社法改正に向けての課題

- コーポレートガバナンス改革の今後の動向

- 新型肺炎が突きつける日本型システムの脆弱性

- 変容する米企業の株主第一主義

- 老後2000万円問題の本質

- 外為法改正の外資規制企業統治改革に逆行も

- Do the right thing ~形式と実質~

- 緊張感に包まれた歴史的な株主総会